サイトの機能を充実させると、どうしてもサイトが重くなりパフォーマンスが悪くなっていしまいます。

サイトの表示速度が遅くなると、アクセス数や収益の減少に繋がります。

サイトの表示速度が遅くなる原因やその対策方法について解説します。

デジタルマーケティングにおける

パフォーマンスの重要性と壁

Webサイトを閲覧する際、表示が遅くページを閉じてしまった経験は誰にでもあるのではないでしょうか?

Webサイトの表示、処理の速度は速いほうがいい、というのは誰しもがお分かりかと思います。

では実際、ユーザーはどれほどの時間ページの表示を待っていてくれるのでしょうか。

Webサイトの表示にかかる時間が

マーケティングに与える影響

アメリカ最大手の市場調査会社であるForrester ResearchがWebサイトのパフォーマンスとマーケティングの関係性についての調査を発表しています。

Webサイトのパフォーマンスに不満を感じた場合、79%のユーザーはそのサイトで二度とショッピングをしない。

52%のユーザーは、Webサイトのパフォーマンスがサイト利用に際して重要な要素だと考えている。

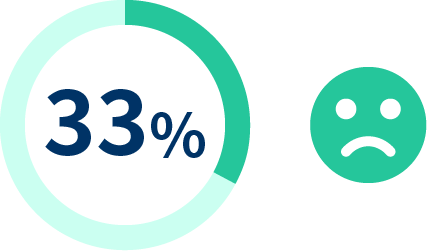

Webサイトでのショッピング中に買い物を中断したユーザーの33%は、サイトのパフォーマンスに不満を感じている。

ページの読み込みにかかる時間として40%以上のユーザーは4秒以上待てない。多くのユーザーは2秒以内を期待している。

大手IT企業の調査結果

Yahoo!

・MicrosoftのBingでは、2秒のレスポンスタイム低下はユーザー1人あたり4.3%の売上低下を招く。

・Googleでは、レスポンスタイムが0.4秒遅くなると、ユーザーあたりの検索回数が0.59%減少する。

・アメリカの大手ポータルサイトのAOLでは、ユーザーが読み込み時間の速いページを経験すると、訪問回数あたりのページビューが50%増加する。

・アメリカの価格比較ショッピングサイトShopzillaでは、ページ読み込み時間を7秒から2秒に短縮した結果、売上が7~12%増加した。

Amazon

サイト表示が0.1秒遅くなると、売り上げが1%減少くし、1秒高速化すると10%の売上が向上する。

サイト表示が0.5秒遅くなると、アクセス数が 20%減少する。

Googleはサイトスピードを重視しています!

Googleは2018年1月、「ページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素に使用する」と発表。7月9日、Googleはモバイルページのページスピードをモバイル検索のランキング要素として使用する新アルゴリズム「スピードアップデート」を正式に導入した。

Googleがこの導入を行う理由としては「ページスピードが遅いと、ユーザーの滞在時間の低下の原因になる」「ページスピードの改善は運用コストの削減に役立つ」としています。

この発表によって、今後、ページ表示スピードが遅い場合、検索エンジンからの評価が下がり、検索結果ページでのランキングで不利となり、結果としてマーケティングにも影響が出ます。

つまり、ページスピードが遅いと検索結果ページでのランキングが下がってしまう可能性があるという事です。

以上のデータを見てわかる通りページの開く速度はユーザービリティに直結する重要なテーマです。一方でパフォーマンスばかりを重視すると肝心の機能、内容に不備、制限が出てしまう事も考えられます。Webサイト構築において、これらをどう解決していくかが大きな課題になってきます。

サイトを作る前に

検討するべき事

作った後の大きな後悔、

よくある落とし穴

先ほど「デジタルマーケティングにおけるパフォーマンスの重要性と壁 」で述べたように、Webサイト構築の障害に関して知識が豊富でない業者や、そもそも意識してWebサイトの設計を行っていない業者も存在します。

そういったケースの多くは、Webサイトを公開してから初めて問題が発覚します。Webサイト公開後にパフォーマンスの改善を行う場合、原因によっては、設計の段階から見直す必要が生じ膨大な時間と費用がかかってしまいます。

その結果、本来であれば獲得出来るはずだったサイト閲覧からの見込み顧客を逃してしまう事にも繋がるかもしれません。

具体的な対策

エンタープライズサイトの

パフォーマンスが低下する原因

01画像

画像の数が多い、サイズが大きいとその分、読み込みに時間がかかります。例えば現在多くのサイトで主流となっている「レスポンシブデザイン」はPCとスマートフォンで同じ画像を使用している事が多いです。そのためモバイル通信でPC用のサイズの大きな画像を読み込む事になり表示に時間がかかってしまいます。

02JavaScript

JavaScriptの処理が最適化されてない、閲覧中のページで使用してない処理を実行しているなど様々な要因からJavaScriptが読み込みにかかる時間に影響を与えます。

03Webフォント

日本語フォントでは、漢字、ひらがな、カタカナという文字の種類があり、アルファベットのフォントと比べるとフォントデータは重くなります。 使用しない文字は読み込まない、ページ読み込み時にフォントをダウンロードしておくなど、高速化においては考慮するべき事があります。

04レンダリング設計

同じページボリュームでもレンダリング設計次第でユーザーが体感する表示速度が変わります。 例えばブラウザは一度に全ての画像を読み込もうとするため、画像数が多いサイトほど表示速度に影響がでます。 ファーストビューの画像を先に読み込み、それ以外の画像は遅れて読み込ませる事でユーザーは体感的に表示速度が早くなったと感じます。

05機能面

サイト内検索や集計、動的サイトなどの機能にもパフォーマンスは重要になっています。例えばサイト内検索に時間がかかりすぎるとユーザーのストレスは増大するように、機能はWebサイト構築の面で重要なポイントですがパフォーマンスとどのように折り合いをつけるかが大事になってきます。

パフォーマンス遅延の対応策

キャッシュ

サーバーとデータのやり取りを行う際にはデータの処理が発生し、その数や量によって遅延が生じます。そこで以前使用したデータを再利用する事によって処理を減らし、表示速度を早めるというのがキャッシュの利用になります。

サーバーのキャッシュの他に、例えば弊社で運用構築をメインで行っているCMSのSitecoreは、ページ単位とテンプレート単位でキャッシュしており、サーバーやCDNではキャッシュ出来ないコンテンツのキャッシュや個人レベルでどこまでキャッシュを持たせるかの設定などを行い、同じく表示速度の改善に役立てています。

読み込み順番の工夫

HTMLファイルは記述された順に実行されます。しかし先に読みこまれるファイルの容量が大きく、読み込みに時間がかかってしまうと、結果としてページの表示に大幅な遅延が生じます。

その対策として、ファーストビューに必要なファイルの読み込みを優先的に行いコンテンツの表示にかかる時間を短縮し、ユーザーの待ち時間を軽減するという手法があります。

ただし、ファイルの読み込み順を誤るとレイアウトが崩れてしまう事があるため、コンテンツの表示に影響を与えないように留意すべき点もあります。

画像の最適化

画像ファイルの数や容量の大きな画像はパフォーマンス低下の原因になります。これらを最適化する事で通信量を減らし、サイトスピードの改善を図ります。高画質の画像などは1枚でかなりのデータ量を持ちます。これを人間には判別出来ないレベルで画像を圧縮する事で、データ量を軽量化します。

画像を圧縮する事で、色数や解像度などが下がり、圧縮のしすぎや何度も圧縮したりすると劣化が大きくなってきますが、画質を追求するよほどの理由がない限り圧縮に起因する画質の劣化は問題視するレベルではありません。

また画像圧縮にも様々な形式やツールがあるため、サイトに適した圧縮を行う事を推奨しています。 圧縮以外にも、画像の数が多い場合には本当に必要な画像か選定する、PNG、JPGなどのファイル形式の中から最適なものを選択する、適切な解像度やサイズを検討するといった対策を講じる必要があります。

サーバーのスペックアップ

サーバーのスペックを上げる事で処理能力を向上させる方法です。単純にサーバーのスペックに著しい問題がある場合、ここに挙げている手法を使用しても有効になりえない事があるため、サーバーのスペックを検討する必要があります。

クラウドサーバーではCPU、メモリなどを容易に拡張出来、訪問ユーザーの増加時にサーバーのスペックが不足していると判断した場合に、仮想サーバーのスペックを自動で上げる事も可能です。

負荷分散

一時的なアクセスの増加に対して、複数のサーバーを並列して運用し負荷のかかる処理を分散して割り当てる仕様の事です。

サーバーに大きな負荷がかかると、処理に時間がかかったり最悪の場合システムがダウンする可能性があります。そうした場合に備えて同じ役割を担うサーバーを複数導入し、負荷分散装置(ロードバランサー)という装置を設置する事で負荷分散が可能になります。

また、ロードバランサー以外にもDNSラウンドロビンという機能を設定する事でサーバーの負荷分散を実現する事も可能です。

CSS・コーディング

ブラウザはページを開く際に、HTMLの情報を読み込みそれを基にディスプレイ表示させるという工程を行っています。場合によってはCSSコードが適切でないとデザインの表示に遅延を起こす可能性もあります。

対策の一例としては「ショートハンド」というCSSを一括で指定する方法があり、本来数行かかる指定を一行に収める事でCSSファイルもすっきりし文字数を減らす事が出来ます。

他にも可能な限り空白スペースを削除する、重複している指定のものをマージする、といった対応が考えられます。

レイアウトに影響が出ないように慎重に行う必要はありますが、それぞれサイトに適した方法でCSSの最適化をしましょう。

AMPは本当に

パフォーマンスに役立つのか

2016年、AMP(Accelerated Mobile Pages)という、Googleが推進しているモバイルページを高速に表示させるための手法によって作成されているコンテンツが登場しました。

モバイルユーザーの体験向上を目的としてGoogleとTwitterにより開発され、オープンソースプロジェクトとして立ち上がりました。AMPは、あらかじめGoogleなどのサーバーにキャッシュする事で、リンクをクリックした時にあらかじめ用意しておいたキャッシュを表示させる事で、読み込み時間を大幅に削減しています。

モバイルサイトパフォーマンスに効果を発揮するAMPですが、全てのページで十分な効果が期待出来るわけではありません。

例えばニュースサイトのような全ユーザーに同じ情報を提供するようなサイトには効果的といえますが、パーソナライズされたサイトではあまり意味がありません。

またデータ量を減らして表示させているためデザインがシンプルなものに限られたり、元のページと比較してレイアウトに変化が起きる可能性もあります。

動的コンテンツに強みがあるサイトや、デザインを重視しているサイトでは効果も得にくく元サイトのクオリティを落としたくないのであれば、パフォーマンスの向上という観点からのAMPの導入に関しては現実的とは言えません。

パフォーマンスを高め、

効果的なWebサイトの構築を

目指しましょう

ここでは、Webサイトパフォーマンスにおけるユーザーの満足度と問題点、対策について述べましたが、Webサイトの目的やコンテンツに応じて問題点や対応も変わってきます。

しかし、パフォーマンスを優先してコンテンツの内容やクオリティが粗末なものになってしまっては意味がありません。Webサイトの質とパフォーマンス、そしてセキュリティなど重要なポイントは多くあります。

このサイトの他ページではエンタープライズ向けWebサイト構築で検討すべき項目をまとめています。下記資料にまとめておりますので併せてご確認ください。

Other

その他、検討すべき課題

セキュリティ

セキュリテイ対策が不十分だと、脆弱性を突かれ不正アクセスされ個人情報が流出し、大きな損害が出てしまう可能性があります。十分にセキュリティ対策が行えるよう、セキュリティリスクについて解説します。

more view

拡張性

Webサイトは様々なシステムと連携する事で機能が増え価値が高まります。例えばCRMと連携すると精度の高いパーソナライズが出来、効率的なマーケティングが出来ます。システム連携の具体例から拡張性を見据えた設計方法などを解説します。

more view

ナーチャリング

良いコンテンツをWebサイトに掲載してもそれだけでは集客が出来ません。潜在的な顧客にタイミングよく情報を提供しみ込み顧客に育てるナーチャリングが必要になってきます。CMSを活用したナーチャリングの手法を解説致します。

more view

事業継続性

Webサイトは24時間365日表示される事が求められ、表示出来ない時間があると機会損失に繋がります。急激なアクセス数の増加によるサーバーのダウンなど万が一のトラブルを事例と対策方法ごとに解説します。

more view

グローバルサイト|グループ統合

グローバルサイト、グループ統合は各支社のメンバーが参加するため関わる人が多く、プロジェクトの進め方のコツがあります。LYZONのノウハウやグローバルサイトにおける各地域の法律やマーケティングを解説します。

more view

環境構築

「オンプレミスかクラウドどちらを選択したらいいかわからない。」「クラウドならAWSとAzureどちらを選べばいいかわからない。」そんな方に、Webサイトの環境構築における検討するべき事を解説します。

more view

わたしたち

「LYZON」の紹介

「世界に役立つ脳を創る」をモットーに、業界最先端のWeb分析技術を利用したサイト構築を行っている。

企業向けWebサイト制作を中心にWebに必要なすべてを提供し、その中でも大規模サイト向けCMS構築が得意分野。

マーケティングオートメーションやパーソナライズなどの次世代デジタルマーケティングを用い、Webサイト収益の最大化に励んでいる。また、LINE連携や人工知能の活用など常に新しい試みに成長し続けている。

代表取締役社長:藤田健

設立:2007年