「オンプレミスかクラウドどちらを選択したらいいかわからない。」「クラウドならAWSとAzureどちらを選べばいいかわからない。」

そんな方に、Webサイトの環境構築における検討するべき事を解説します。

Webサイトで使用する

サーバーの選定

基本的にクラウドサービスを利用するべきです。一般的なITトレンドにおいてクラウドサービスは様々なサービスがクラウド化されており、クラウドサービスを利用する事で構築にかかる時間・費用の削減に繋げる事が出来ます。

また、クラウドサービスはセキュリティに懸念が残るというのは古いイメージで、2020年現在、大手銀行のシステムにも導入されている実績があります。

とはいえ、クラウドorオンプレミスの選択は企業のセキュリティポリシーや既存システムで既にクラウドサービスを利用しているかどうかにも大きく依存します。

クラウドは使用実績がなく、

利用出来ない。

オンプレミス一択。

クラウドOKだが、

どのサービスを利用すべきか?

国内のクラウドサービスなども検討されますが、AmazonのAWS、MicrosoftのAzureの2つの選択肢が有力となります。第3の選択肢として、GoogleのGCPもありますが、現実的に機能差・コスト差・サポート面などを比較しても圧倒的にAWSもしくはAzureを選択するべきです。

クラウドサービスを選ぶポイント

AWSか? Azureか?

価格・機能差を検討してもどちらのサービスも日進月歩で進んでおり、比較検討を覆すような有意差は見られません。その為、既に基幹システムでAWSを利用しているなら、WebサーバーもAWSにといった風に、基幹システムの環境に合わせる事が重要となります。

また、いずれかのサービスを熟知したエンジニアを社内に有しているかどうか、というのも重要なポイントです。

クラウドサービスの利用は簡単ですが、機能などを理解した社内エンジニアがいるべきです。一点、注意すべき点としてAWSはリージョン(地域)の東、西が選択出来ない為、国内で災害対策をする場合Azure一択となります。

クラウドサービスの提供形態にも種類があり、どの段階までカスタマイズしたいかの観点で自由度の高いIaaSとある程度環境の揃っているPaaSのサービスを選ぶべきです。AWSはIaaSを、AzureはPaaSを採用しています。

IaaSとは

機材やネットワークなどのインフラを、インターネット上のサービスとして提供する形態の事を指します。サーバーを利用する際に必要なハードウェアのスペックやOSを、ユーザーが自分で自由に選定して、ネットワーク越しに利用する事が可能です。自由度が高い反面、インフラ設計やサーバー管理・運用のスキルが必要となりますが、オンプレミスでの開発を経験したエンジニアがいればそのノウハウを活かす事が出来ます。

PaaSとは

OSを含むインフラとプラットフォームという必要な環境がそろった状態から開発を始める事が可能なので、インフラの管理・運用と、エンジニアの負担を軽減する事が出来ます。しかし、出来る事にかなり制限があるというのがPaaSのデメリットです。例えば自動アップデート・パッチが自動で当たってしまう為、既存システムの影響有無を都度確認する必要があったり、トラブル時のWindowsログを参照する事が出来なかったりします。また、PaaSには独自の機能が多く存在し、IaaSとは異なる技術的知識が必要になります。

オンプレミスを選ぶポイント

セキュリティポリシーによりクラウドが利用出来ない場合はオンプレミス一択になります。

自社が所有する機器によって構成されるため、サーバー設置場所やセキュリティ対策も自社独自のカスタマイズを施す事が出来ます。

また、既存のシステムとの連携や社員からの要望対応も視野に入れる事が可能ですが、必要な予算や構築期間、エンジニアリソースはカスタマイズの量に比例して大きくなります。

サーバー構成

本番サーバーと

検証サーバーについて

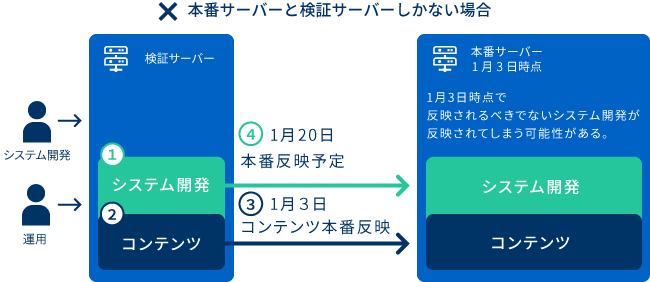

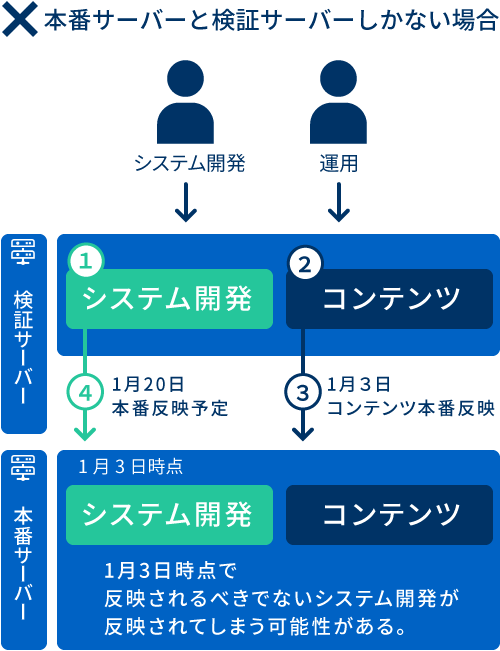

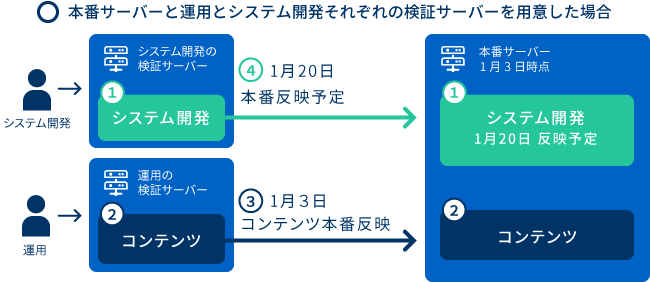

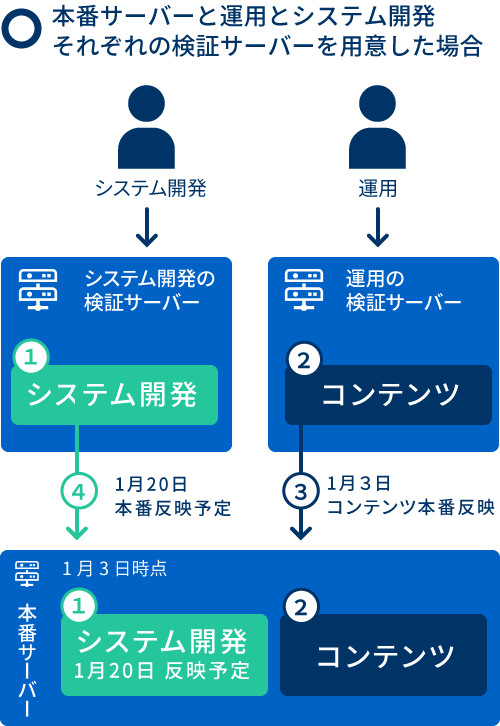

本番サーバーと検証サーバーの2台では不十分な事が多いです。

例えば運用などの更新頻度の高い作業と、作業期間の長いシステム開発を同じ検証サーバーで行った場合、運用を本番サーバーへ反映する際に作業途中のシステム開発も本番サーバーへ反映されてしまう可能性があります。

万が一の事故を防ぐためにも、運用の検証サーバーとシステム開発の検証サーバーを分ける事が望ましいです。

①1月1日

システム開発したものを検証環境へ反映する。

②1月2日

コンテンツを検証環境へ反映する。

③1月3日

②のコンテンツのみを本番環境へ反映を行う際、作業領域が重なる①も本番へ反映される可能性がある。

④1月20日

①のシステム開発したものを検証完了後、本番反映。

運用もシステム開発も同じ環境で作業するため、例えば運用の本番反映時に誤って作業途中のシステム開発が本番に反映される可能性があります。

①1月1日

システム開発したものを検証環境へ反映する。

②1月2日

コンテンツを検証環境へ反映する。

③1月3日

②のコンテンツのみを本番環境へ反映を行う。作業環境が分かれている為。

④1月20日

①のシステム開発したものを検証完了後、本番反映。

運用もシステム開発もそれぞれ違う環境で作業するため、運用の本番反映時に誤って作業途中のシステム開発が本番反映される事がありません。

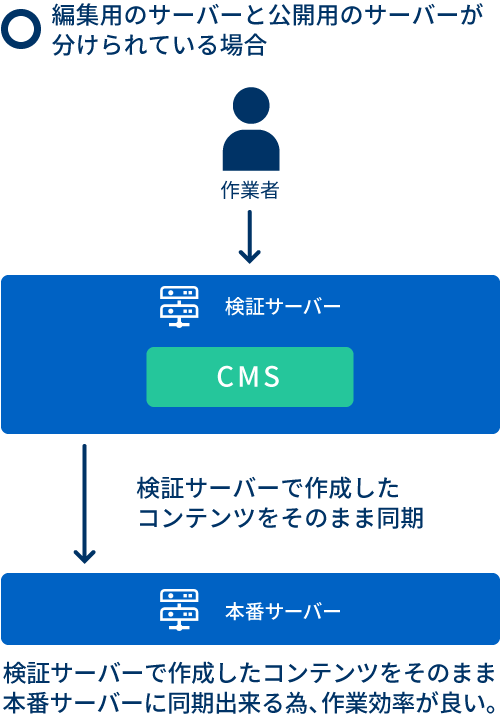

編集を行うサーバーと

公開サーバーについて

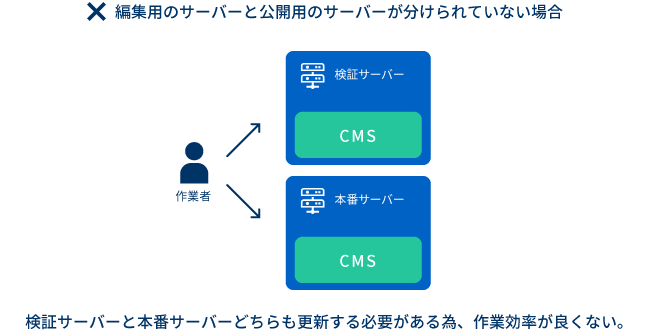

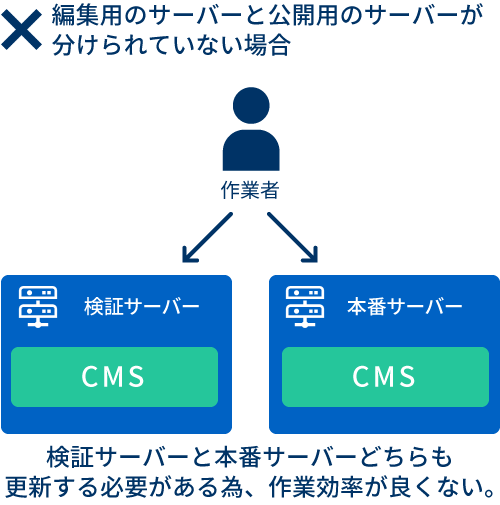

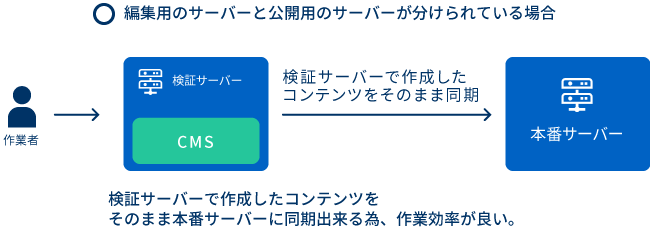

編集を行うサーバーと公開サーバーは分けておく必要があります。

よく見られるのが検証サーバーと本番サーバーどちらにもCMSをインストールし、検証サーバーのCMSでコンテンツを作成し確認した後、本番サーバーのCMSで同じ手順でコンテンツを作成するパターンです。

この方法だと作業者が2重で作業を行うため作業効率が悪く、本番サーバーでコンテンツ作成する際にヒューマンエラーにより本番サーバーと検証サーバーで異なるコンテンツになる可能性もあります。

そのため、コンテンツの作成は検証サーバーのみで行い、作成したコンテンツを本番サーバーに同期するほうが作業効率もよくヒューマンエラーも防げるため望ましいです。

またこの構成だと万が一悪意のある攻撃を受けサイトが改竄された場合も、検証サーバーから同期する事で速やかに復旧する事が出来ます。

まとめ

クラウドサービスのどちらが優れているという事ではなく、自社の状況に合わせて検討する事が最も重要です。

予め環境は準備されていて欲しいのか、それとも環境構築から行い自由度の高い開発を求めるのかで、選ぶクラウドサービスも変わります。

またサーバーの構成も運用時の効率やリスクを見据えて検討する必要があります。下記資料にまとめておりますので併せてご確認ください。

Other

その他、検討すべき課題

セキュリティ

セキュリテイ対策が不十分だと、脆弱性を突かれ不正アクセスされ個人情報が流出し、大きな損害が出てしまう可能性があります。十分にセキュリティ対策が行えるよう、セキュリティリスクについて解説します。

more view

拡張性

Webサイトは様々なシステムと連携する事で機能が増え価値が高まります。例えばCRMと連携すると精度の高いパーソナライズが出来、効率的なマーケティングが出来ます。システム連携の具体例から拡張性を見据えた設計方法などを解説します。

more view

ナーチャリング

良いコンテンツをWebサイトに掲載してもそれだけでは集客が出来ません。潜在的な顧客にタイミングよく情報を提供しみ込み顧客に育てるナーチャリングが必要になってきます。CMSを活用したナーチャリングの手法を解説致します。

more view

サイトパフォーマンス

サイトの機能を充実させると、どうしてもサイトが重くなりパフォーマンスが悪くなっていしまいます。サイトの表示速度が遅くなると、アクセス数や収益の減少に繋がります。サイトの表示速度が遅くなる原因やその対策方法について解説します。

more view

事業継続性

Webサイトは24時間365日表示される事が求められ、表示出来ない時間があると機会損失に繋がります。急激なアクセス数の増加によるサーバーのダウンなど万が一のトラブルを事例と対策方法ごとに解説します。

more view

グローバルサイト|グループ統合

グローバルサイト、グループ統合は各支社のメンバーが参加するため関わる人が多く、プロジェクトの進め方のコツがあります。LYZONのノウハウやグローバルサイトにおける各地域の法律やマーケティングを解説します。

more view

わたしたち

「LYZON」の紹介

「世界に役立つ脳を創る」をモットーに、業界最先端のWeb分析技術を利用したサイト構築を行っている。

企業向けWebサイト制作を中心にWebに必要なすべてを提供し、その中でも大規模サイト向けCMS構築が得意分野。

マーケティングオートメーションやパーソナライズなどの次世代デジタルマーケティングを用い、Webサイト収益の最大化に励んでいる。また、LINE連携や人工知能の活用など常に新しい試みに成長し続けている。

代表取締役社長:藤田健

設立:2007年